Memory Map mit Wandervorschlägen (12)

Heute kommen wir in eine Gegend, die von Speicherzellen beherrscht wird, die mit dem Bildschirm-Editor zu tun haben. Neben einer modifizierten INPUT-Routine mit dem GET-Befehl, wird gezeigt, wie man 476 Funktionstasten belegt.

Viele von ihnen sind zur Abfrage und Beeinflussung der Vorgänge auf dem Bildschirm einsetzbar.

Adresse 199 ($C7)

Flagge für reverse Darstellung der Zeichen

Normalerweise steht in dieser Speicherzelle eine 0, was mit PRINT PEEK (199) leicht nachgeprüft werden kann.

Sobald in der Zelle 199 eine andere Zahl als 0 steht, werden alle Zeichen in der reversen Darstellung gedruckt. Das Betriebssystem des Computers erhöht nämlich in diesem Fall den jeweiligen Bildschirmcode der Zeichen um 128. Ein Blick in eine Tabelle der Bildschirmcodes bestätigt, daß die Codes aller reversen Zeichen um genau 128 höher sind, als die, der normalen Zeichen.

Den reversen Modus können wir bekanntlich direkt mit der Kombination der CTRL- und der RVS-ON-Taste oder aber mit PRINT CHR$(18) herstellen. Wenn Sie aber versuchen sollten, das direkt einzugeben, um dann wieder mit PRINT PEEK (199) nachzuschauen, was jetzt in der Speicherzelle 199 steht, dann werden Sie Schiffbruch erleiden. Das Betriebssystem setzt den Inhalt der Zelle 199 nach einem »Wagenrücklauf«, hervorgerufen zum Beispiel durch die RETURN-Taste oder nach einem PRINT-Befehl, der nicht mit einem Komma oder Semikolon abgeschlossen ist, sogleich auf 0 zurück. Natürlich erfolgt das auch durch Drücken der CTRL- und RVS-0FF-Taste.

Wir vermeiden die Rücksetzung durch einen Einzeiler:

PRINT CHR$(18) "AAA" PEEK (199)

Wir erhalten drei reverse As und als Inhalt der Zelle 199 auch die Zahl 18. Dasselbe Ergebnis erhalten wir durch POKE einer Zahl größer als 0 in die Zelle 199:

POKE 199,4: PRINT"XX" PEEK (199)

Das Ergebnis beweist, daß diese Adresse sehr nützlich sein kann, zumal ihre Abfrage beziehungsweise Beeinflussung auch innerhalb eines Programms erfolgen kann.

Adresse 200 ($C8)

Zeiger auf das Ende der eingegebenen logischen Zeile

Eine echte Zeile faßt beim C 64 maximal 40 Zeichen, beim VC 20 nur 22.

Eine Zeile mit Anweisungen darf beim C 64 insgesamt 80 Zeichen, beim VC 20 sogar 88 Zeichen enthalten. Diese »verlängerte« Programmzeile nennt man »logische Zeile«.

Der Zeiger in Speicherzelle 200 gibt dem Betriebssystem an, auf welcher Position das letzte Zeichen einer eingegebenen 1ogischen Zeile sitzt. Löschen Sie den Bildschirm und geben Sie direkt irgendwo auf dem Bildschirm den Befehl ein:

PRINT PEEK(200)

Sie erhalten die Zahl der Spalte des letzten Zeichens dieses Direkt-Befehls.

Adresse 201 bis 202 ($C9 bis $CA)

Zeiger auf Zeilen- und Spaltenposition des letzten Zeichens einer Zeile

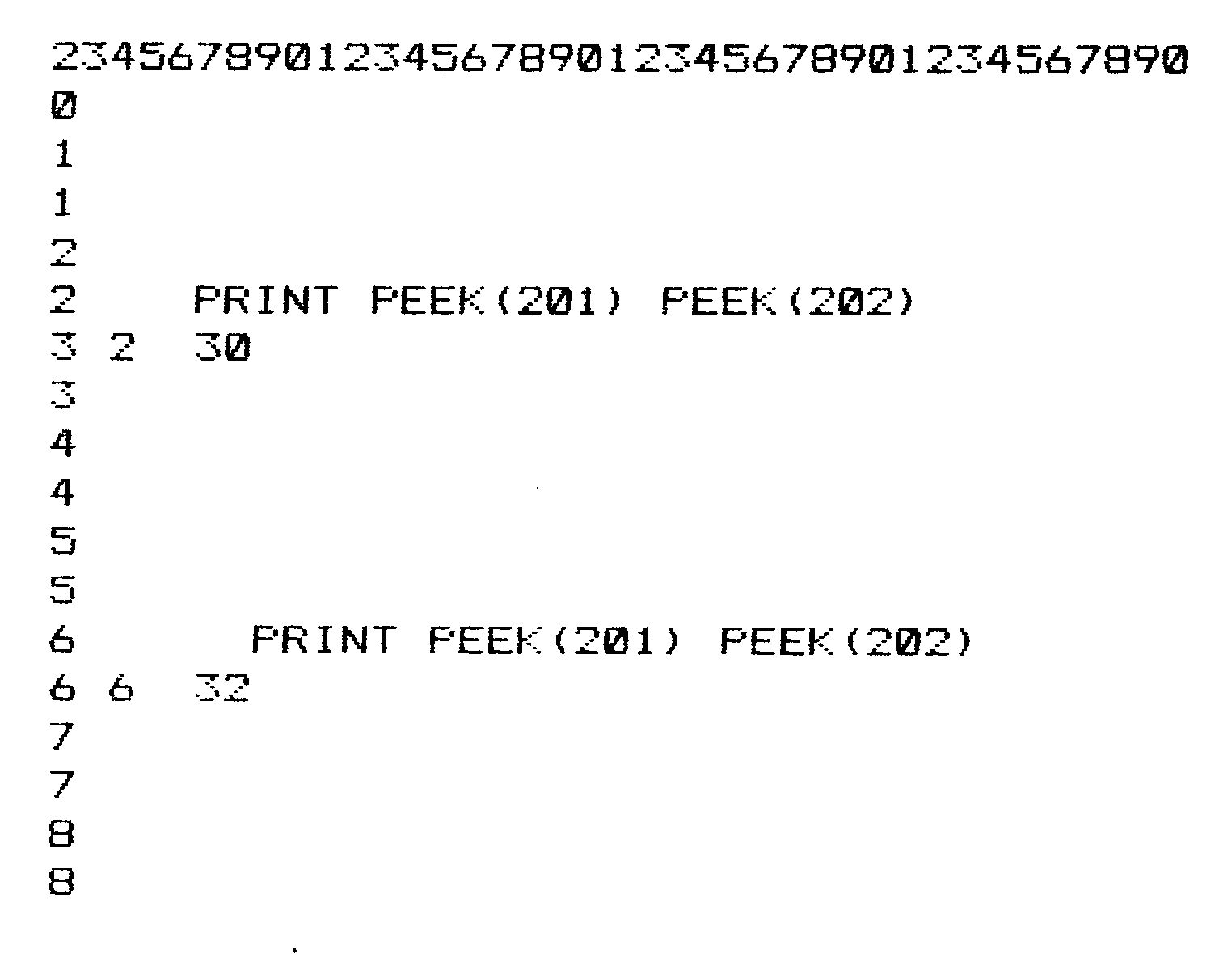

Diese beiden Speicherzellen werden bei GET und INPUT verwendet, um die Zeile und Spalte des letzten Zeichens einer eingegebenen Zeile festzustellen. Die Spalten (in Zelle 201 angegeben) zählen von 1 bis 40 (1 bis 22 beim VC 20). Die Zeilen (in Zelle 202 enthalten) zählen dagegen in Paaren von 0 bis 12, identisch mit der bei Zelle 200 erläuterten »logischen« Zweierzeile. Da dies nicht ganz einsichtig ist, gebe ich einen Bildschirmausschnitt wieder (Bild 1), der den Sachverhalt verdeutlichen soll.

Der erste Direktbefehl steht in der zweiten Zeile, das letzte Zeichen in der Spalte 30. Der zweite Befehl steht in der ersten Sechserzeile. Das heißt also, daß die Zeilenangabe dieselbe ist, egal um welchen Teil der logischen Zeile es sich handelt. Das können Sie leicht nachprüfen, indem Sie den ersten Direktbefehl eine Zeile höher schreiben. Das Resultat ist dasselbe.

Die Unterscheidung, um welche der beiden Zeilenteile es sich handelt, wird in den Speicherzellen 217 bis 242 getroffen.

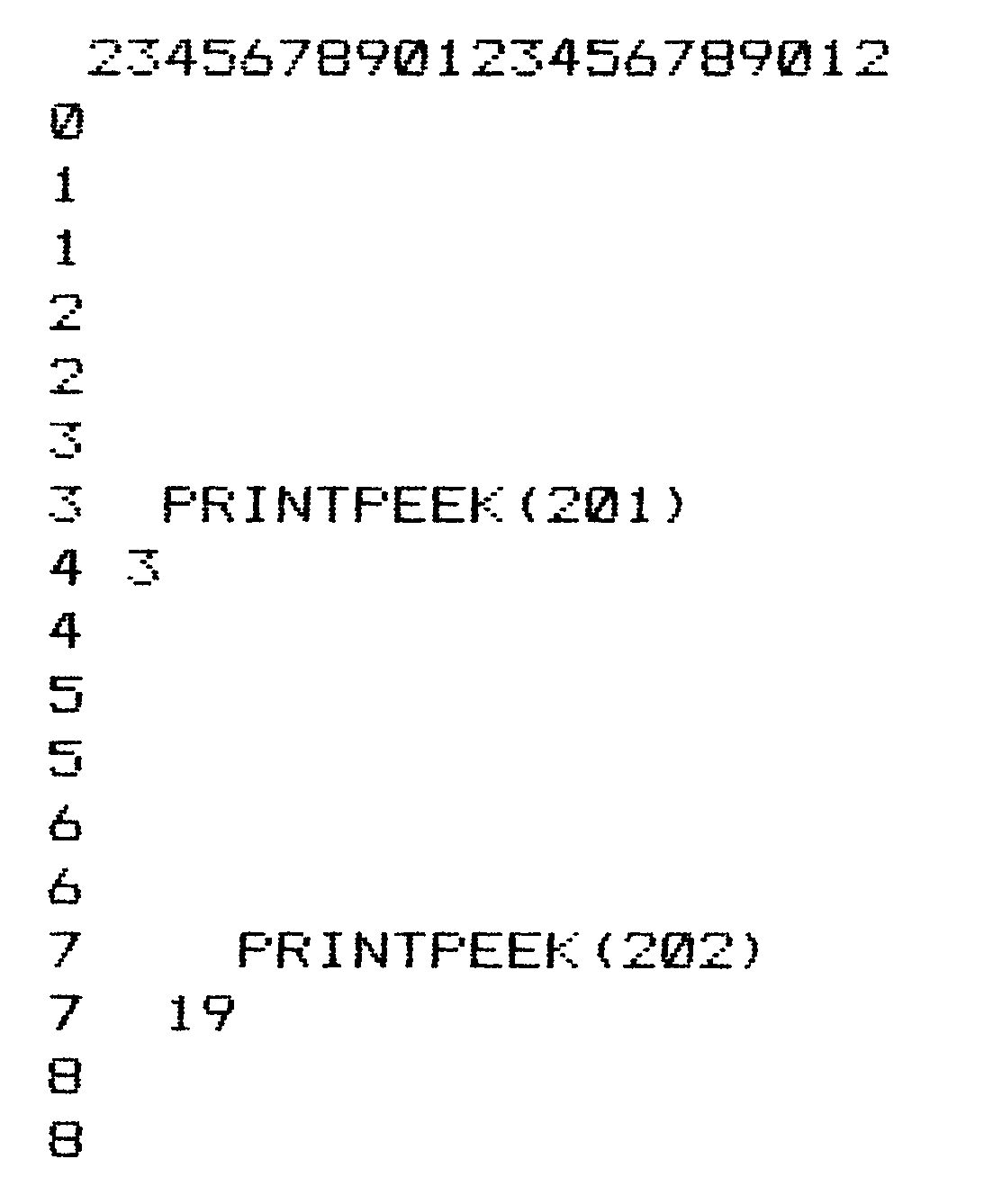

Beim VC 20 sieht der Bildschirmausdruck etwas anders aus (Bild 2), auch die Befehlseingabe habe ich der Zeilenlänge wegen verändert. Interessant ist beim VC 20 allerdings, daß dort trotz der Länge der logischen Zeile auch nur Zeilenpaare verwendet werden, deren Länge natürlich auf 22 Spalten reduziert ist.

Adresse 203 ($CB)

Tastencode der gerade gedrückten Taste

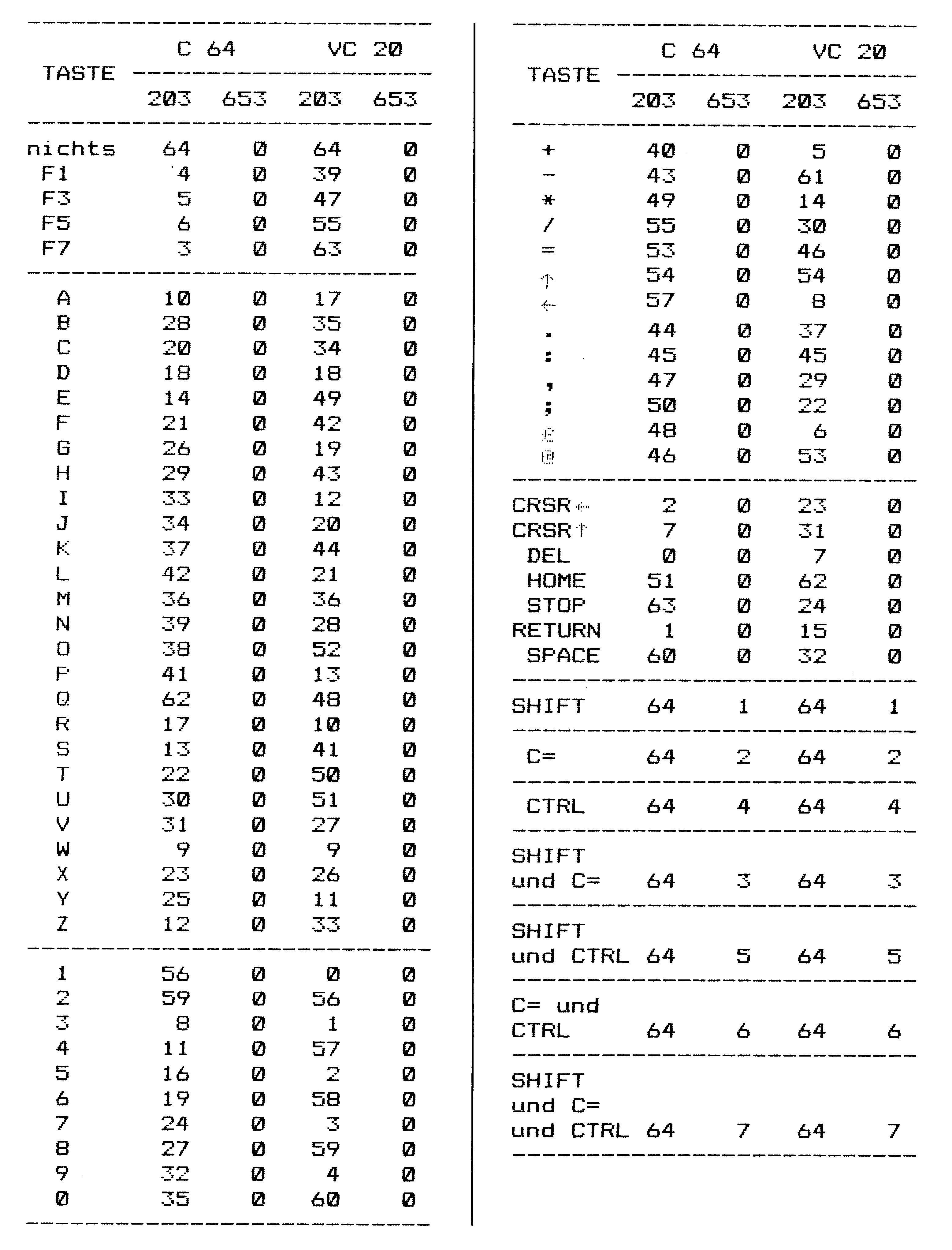

In Ausgabe 6/85 auf Seite 123 habe ich beschrieben, wie die Tasten des Computers abgefragt werden. Die dabei für jede der 64 Tasten (mit Ausnahme der RESTORE- und der SHIFT-LOCK-Tasten) entstehende Dualzahl wird in eine Dezimalzahl (0 bis 63) umgewandelt und in der Speicherzelle 203 gespeichert, einige auch in der Zelle 653. Diese Zahl steht auch in Speicherzelle 197, um sie mit der vorher gedrückten Taste vergleichen zu können.

Die Codezahlen jeder Taste lassen sich mit folgendem Programm abfragen:

10 PRINT PEEK (203)

20 GOTO 10

Nach RUN sehen wir ein laufendes Zahlenband, zuerst mit der Zahl 64. Das ist die Codezahl für »keine Taste gedrückt«. Die X-Taste ergibt 23, (26 beim VC 20), die W-Taste ergibt 9. Auch die Funktionstasten haben ihren Tastencode. F1 ergibt 4 (39 beim VC 20) und so weiter.

Nur die Steuertasten CTRL, SHIFT, und C= (Commodore-Taste) zeigen keine Reaktion. Deren Tastencode steht nämlich in Speicherzelle 653. Den Grund für diesen Separatismus erfahren Sie bei der Besprechung dieser Zelle. Hier ist nur interessant, daß nicht nur jede einzelne dieser drei Tasten einen eigenen Code hat, sondern auch alle machbaren Kombinationen von gleichzeitig gedrückten Steuertasten. Um das zu sehen, ändern Sie bitte die Zeile 10 so ab:

10 PRINT PEEK (203), PEEK(653)

Tabelle 1 gibt Ihnen die volle Übersicht. Wenn Sie sich die Mühe machen, die Zahlenreihen der Zelle 203 auf Vollständigkeit zu prüfen, dann werden Sie feststellen, daß vier Zahlen fehlen. Es sind die Werte, die eigentlich den vier Steuertasten CTRL, C = , rechte und linke SHIFT-Taste zugewiesen sind. Aber wie gesagt, sie werden gleich nach 653 umgeleitet, wobei allerdings kein Unterschied mehr zwischen der linken und rechten SHIFT-Taste gemacht wird.

Einige Anwendungsbeispiele der Tastencodes sowie der Kombinationen der drei Steuertasten finden Sie im Texteinschub »Abfrage der Tastencodes«. Wie schon erwähnt, haben die RESTORE-Taste und die SHIFT-LOCK-Taste keinen eigenen Code.

Die RESTORE-Taste ist überhaupt nicht an die Tastatur-Matrix angeschlossen, sondern ist direkt mit der RESTORE-Leitung des Computers verbunden. Dort löst sie einen sogenannten NMI-Interrupt aus. Die SHIFT-LOCK-Taste ist lediglich eine mechanische Verriegelung der SHIFT-Taste.

Adresse 204 ($CC)

Schalter für Cursor blinken

Ein Wert größer 0 in dieser Speicherzelle schaltet das Blinken des Cursors ab. Diese Abschaltung erfolgt durch das Betriebssystem immer dann, wenn sich Zeichen im Tastaturpuffer befinden und wenn ein Programm ausgeführt wird.

Im folgenden Beispiel einer Eingabe mit dem GET-Befehl, bei dem bekannterweise der Cursor nicht blinkt, wird demonstriert, daß durch POKE 204,0 der Cursor trotzdem blinkt. Das kann für selbstgeschriebene Eingabe-Routinen interessant sein.

10 PRINT"JA/NEIN? ";

20 POKE 204,0

30 GET A$: IF A$ = ""THEN 30

40 PRINT A$

Umgekehrt kann man durch POKE 204,1 das Blinken des Cursors abschalten. Es bleibt dabei allerdings dem Zufall überlassen, ob er in der Ein- oder Ausphase abgeschaltet wird. Wenn Sie Pech haben, dann bleibt der Cursor bewegungslos stehen. Dieser Schönheitsfehler kann mit Hilfe der Speicherzelle 207 beseitigt werden.

Adresse 205 ($CD)

Zähler für Blinkfrequenz des Cursors

Das Blinken des Cursors besorgt die Interrupt-Routine. 60 mal in jeder Sekunde unterbricht sie den normalen Programmablauf. Während dieser Zeit führt sie mehrere »Haushalt«-Arbeiten durch. So wird hier die Tastatur abgefragt und das Cursorblinken gesteuert.

Dazu wird die Zahl 20 in die Speicherzelle 205 geschrieben und bei jeder Unterbrechung dann um 1 reduziert. Wenn die Zahl in 205 den Wert 0 erreicht hat, wird der Cursor eingeschaltet. Nach Adam Riese erfolgt das also 60/20 = 3 mal pro Sekunde.

Adresse 206 ($CE)

Bildschirmcode des Zeichens unter dem Cursor

Im Prinzip ist der Cursor nichts anderes als das wiederholte Drucken eines Zeichens in reverser Form, das gerade unter dem Cursor steht. Normalerweise ist dies das Leerzeichen, deshalb sehen wir meistens das ausgefüllte Viereck. Fahren Sie aber mit dem Cursor auf einen Buchstaben, dann erscheint dieser wechselweise normal und revers. In Speicherzelle 206 steht jeweils der Bildschirmcode des Zeichens unter dem Cursor. Geben Sie die folgende Anweisung direkt ein, fahren aber noch vor dem Drücken der RETURN-Taste mit dem Cursor zurück auf eines der Zeichen, zum Beispiel auf ein P:

PRINT PEEK(206)

Nach RETURN erscheint die Zahl 16. Das ist also der Bildschirmcode des Zeichens, auf dem der Cursor saß, als die RETURN-Taste gedrückt wurde. Sie können das mit allen anderen Zeichen dieser Zeile wiederholen.

Ich kann mir vorstellen, daß eine derartige Abfrage bei einem Programm, welches mit dem Bildschirm arbeitet, sinnvoll sein kann. Die Speicherzelle 206 wird allerdings nach jedem Blinken auf den neuesten Stand gebracht.

Adresse 207 ($CF)

Flagge für Blinkzustand des Cursors

In dieser Speicherzelle wird festgehalten, in welcher der beiden Blink-Phasen — normal oder revers — der Cursor sich gerade befindet. Eine 0 bedeutet reverses Zeichen, eine 1 bedeutet ein normales Zeichen.

Die Abfrage innerhalb eines Basic-Programms funktioniert nicht. Denn die Interrupt-Routine steuert den Phasenwechsel. Mit POKE kann man allerdings etwas bewirken. Bei der Erklärung der Speicherzelle 204 habe ich auf einen Schönheitsfehler der Anweisung POKE 204,1 hingewiesen. Sie bewirkt, daß zwar das Blinken des Cursors gestoppt wird, aber er befindet sich unkontrolliert in der normalen oder in der reversen Phase.

Die reverse Phase (der Schönheitsfehler) kann durch POKE einer 1 in die Speicherzelle 207 vermieden werden. Im nebenstehenden Texteinschub »Spiele mit dem Cursor« wird davon Gebrauch gemacht.

(Dr. H. Hauck/ah)