Änderung des Urheberrechts

Ins Urheberrechtsgesetz sind nun auch Programme für die Datenübertragung aufgenommen worden. Allerdings hat der Gesetzgeber keine Hinweise gegeben, wie die Verletzung des neuen Rechts festzustellen ist, und wie dieses Recht durchgesetzt werden kann.

Aus diesem Grunde ist es erforderlich, sich darüber zu informieren, wie die damit befaßten Gerichte diese Problematik behandelt haben. Denn tatsächlich ist in der Vergangenheit es nahezu unstreitig gewesen, daß die Software dem Schutz des Urheberrechts unterliegt. Äußerst umstritten ist hingegen das Problem, in welchem Umfang der Schutz der Computerprogramme besteht. Unterschieden wird nach der Rechtsprechung, ob sich der Schutz lediglich auf die äußere Form beschränkt, oder ob es allein auf die Idee und den logischen Ablauf ankommt (OLG Karlsruhe in GRUR 1983, 300/306; LG München in GRUR 1983, 175/176). Darüber hinaus gibt es auch Entscheidungen, die sowohl die Form als auch den Inhalt für schutzwürdig halten und letztlich darauf abstellen, was im konkreten Einzelfall als schutzbegründend angesehen wird (OLG Hamburg in GRUR 1983, 436).

Aus den bisher vorliegenden Urteilen kann man auch die Schwierigkeit der Feststellung des Inhaltsschutzes entnehmen. Darüber hinaus besteht insoweit auch noch das Problem, den Inhaltsschutz in einer angemessenen Zeit gerichtlich durchzusetzen. Hierbei ist das Gericht allein auf die Sachverständigen angewiesen, die aber eine ganz andere Denkweise haben, als die Juristen (Brandi-Dohrn in GRUR 1985, 179, 183).

Es liegt auf der Hand, daß die Erstellung von Sachverständigengutachten sehr zeitaufwendig ist. Demzufolge ist häufig die wirtschaftliche Entwicklung über das streitige Programm hinweggegangen, bevor der Rechtsschutz eingegriffen hat (Brandi-Dohrn a.a.O.).

Aber auch der Formschutz ist begrenzt. Zum Beispiel dann, wenn der Urheber sein altes Programm so umarbeitet, daß die alte Form hinter der neuen verblaßt. Der Angestellte, der ausscheidet, vorher aber eine Kopie des Quellencodes an sich nimmt und nun seine eigene alte Handschrift ändert, in dem er Bearbeitungsschritte austauscht, aufspaltet, Unter-Unterprogramme direkt an das Hauptprogramm anbindet und umgekehrt, mag gegen § 17 WWG verstoßen, kann aber urheberrechtlich durchaus frei bleiben (Brandi-Dohrn a.a.O.).

Es darf auch nicht übersehen werden, daß der Erwerber eines gemäß Urheberrechts verletzend nachgebildeten Computerprogramms, auch wenn er bei dem Erwerb gutgläubig war, seinerseits eine Urheberrechtsverletzung begeht, wenn er das Programm weiter vervielfältigt oder weiter verarbeitet. Wenn es sich hierbei um eine Vervielfältigung nach § 16 UrhG handelt, kann der Urheber oder der entsprechende Rechtsinhaber die weitere Benutzung untersagen. Das ist allerdings in dem Bereich, in dem Raubkopien verwendet werden, kaum möglich und sinnvoll, da es dort zuviele Benutzer gibt (Brandi-Dohrn a.a.O.).

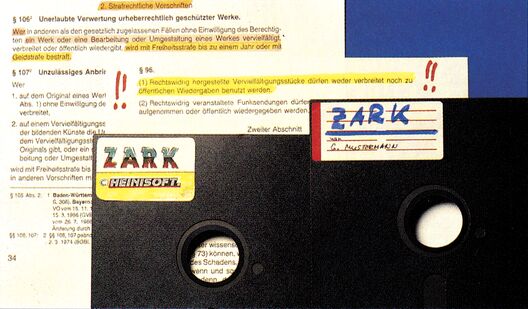

Rechtlich kann das dazu führen, daß jeder Interessent damit rechnen muß, daß er nach dem Ankauf eines Computerprogrammes wegen Unterlassung oder Schadenersatzes in Anspruch genommen wird. Das kann den Markt nachhaltig beeinträchtigen. Der BGH (BGHZ 17, 266/269) hat hierzu entschieden, daß es sich bei Vervielfältigungen im Sinne des § 16 UrhG um die körperliche Festlegung eines Werkes handelt. Aus diesem Grunde erstreckt sich daher die Reichweite des Urheberrechts nur auf Vervielfältigungsstücke in gesonderter körperlicher Form von Disketten, Platten oder Bändern und deren Verbreitung, nicht aber auf die Nutzung durch bloßen Programmablauf (Brandi-Dohrn a.a.O.).

Letztlich ist es so, daß demzufolge nur in dem vorgenannten Rahmen ein Urheberrechtsschutz stattfindet.

Äußerst problematisch bleibt auch nach der Novellierung des Urheberrechtsgesetzes die Durchsetzung des Rechts des Verletzten beim Gericht. So muß der Verletzte zunächst einmal an den Verletzer herankommen, was nicht immer ganz einfach möglich ist, da der Verletzer nicht unbedingt gleich der Abnehmer ist. Darüber hinaus muß dann vor dem Gericht im einzelnen dargelegt werden, ob die Behauptungen des Verletzten zutreffend sind oder nicht, was bedeutet, daß der angebliche Verletzer, um sich zu schützen, sein eigenes Programm darlegen muß, was selbstredend aber außerordentlich nachteilig für ihn sein kann.

Wenn es dann über den einstweiligen Rechtsschutz hinaus zu einer Hauptsachenklage kommt, ist es meistens schon — zeitlich bedingt — so weit, daß der angeblich Verletzte entweder kein Interesse mehr an der Rechtsverfolgung hat, oder der Verletzer »neue Releases« zu dem Programm herausbringt. Das, was das Gericht ihm schließlich nach der alten Klage zur Zeit der letzten mündlichen Verhandlung verbietet, ist dann oft nicht mehr das, was der Beklagte im x-ten Release zwischenzeitlich auf den Markt bringt (Brandi-Dohrn a.a.O.).

Nach alledem gibt es bisher keinen absolut wirksamen Rechtsschutz. Dieser dürfte wohl nur durch umfangreiche Änderungen gesetzlicher Art, auch im prozessualen Bereich, möglich werden.

Nicht vergessen darf man, daß gleichzeitig auch die Strafbestimmungen des Urheberrechtsgesetzes neu gefaßt worden sind. So ist nunmehr ein § 108a eingeführt, wonach die gewerbsmäßige Vervielfältigung oder Verbreitung urheberrechtlich geschützter Werke ohne Zustimmung des Rechtsinhabers mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder Geldstrafe geahndet wird. Hierbei ist sogar der Versuch strafbar.

Darüber hinaus ist § 109 geändert worden. Nach der alten Vorschrift wurde Urheberrechtsverletzung nur auf Antrag verfolgt. Dies ist jetzt dahingehend ausgedehnt worden, daß bei besonderem öffentlichen Interesse die Ermittlungsbehörden von Amts wegen einschreiten müssen. Aber auch hier wird es problematisch bleiben, da es bislang kaum Staatsanwälte gibt, die die Sachkunde haben, festzustellen, ob eine Urheberrechtsverletzung im Softwarebereich von besonderem öffentlichen Interesse ist.

(RA Küttner/aa)