Versteht Sie Ihr Computer?

Wissen Sie, wie eine Tastatur oder eine Maus funktioniert? Wir geben Ihnen darauf die Antwort. Außerdem sagen wir Ihnen, welche Einsatzgebiete die verschiedenen Eingabegeräte haben.

Eine Tastatur finden Sie bei jedem Computer. Egal, wie alt dieser ist, oder von welcher Firma er gebaut wird. Der Grund dafür ist prinzipiell schnell erklärt: Die Tastatur ist einfach am vielseitigsten in ihrer Verwendung. Sie können Programme in den Computer hacken oder »Pacmänner« füttern.

Die Vielseitigkeit einer Tastatur ergibt sich aus der Zahl der Funktionen, die über einzelne Tasten gesteuert werden. Eine Tastatur ist prinzipiell nämlich nichts weiter als ein Auswahlmenü. Ein sehr großes allerdings. Beim C 64 hat das »Menü« 64 Tasten, die mit bis zu vier verschiedenen Funktionen oder Zeichen belegt sind.

Eine Tastatur stellt also ein wesentlich komplexeres Eingabegerät dar, als beispielsweise ein simpler Joystick mit seinen acht Richtungen. Man kann sogar sagen, es ist das komplexeste Gerät, mit dem primär Daten eingegeben werden können. Primär soll hier heißen, daß die Daten mit der Hand eingegeben werden und nicht über Lochstreifen oder ähnlichem.

Die RESTORE-Taste soll hier nicht berücksichtigt werden. Denn ihre Funktion, das Auslösen eines NMIs, hat mit der normalen Zeicheneingabe überhaupt nichts gemein. Schon eher etwas mit einer Notbremse. Denn ein NMI (Non Maskable Interrupt, unbedingter Interrupt) fordert den Prozessor auf, seine momentane Arbeit zu unterbrechen und an eine bestimmte Adresse zu springen.

Stellen Sie sich vor, Sie sollten mit einem Joystick Buchstaben aus einem Bildschirmmenü auswählen und damit einen Brief zusammensetzen. Eine Qual. Denn die Auswahl der Zeichen über ein Bildschirmmenü wäre einfach unerträglich langsam. Im Gegensatz zu einer Tastatur, bei der Sie mit Ihrem Finger sofort die richtige Taste drücken; ganz im Gegensatz zu einem Bildschirmmenü, in dem Sie erst lange mit dem Joystick umherirren, bis Sie den richtigen Buchstaben anvisiert haben.

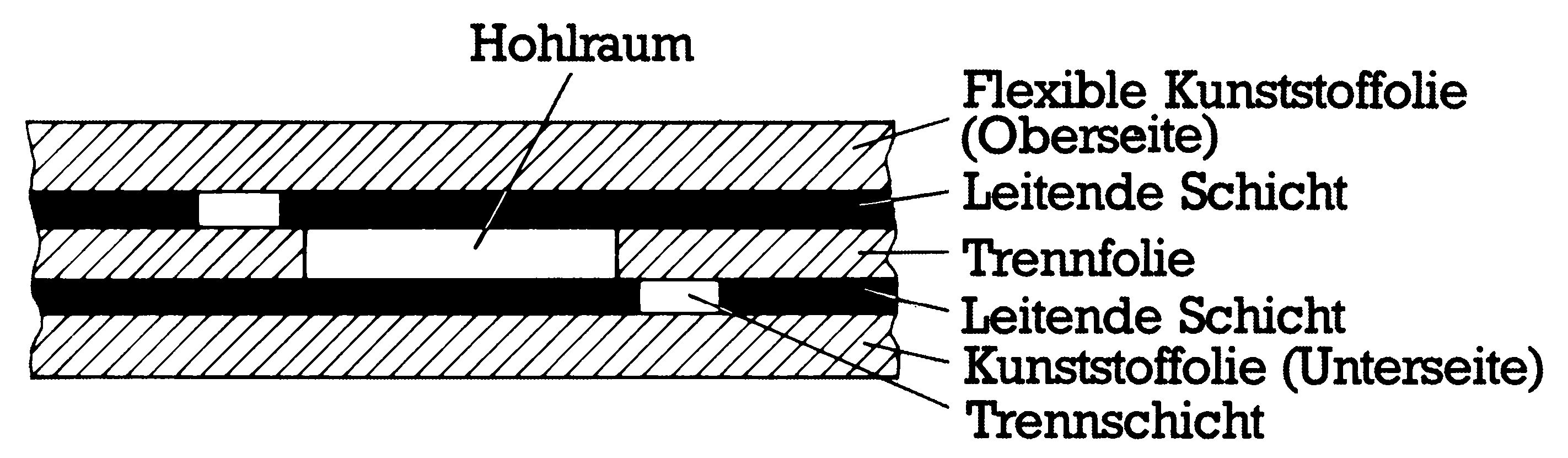

Wegen der Vielseitigkeit und Geschwindigkeit der Dateneingabe ist eine Tastatur (noch) unersetzbar. »Noch« deshalb, weil die momentanen Spracherkennungsprogramme nicht leistungsfähig genug sind. Ist die Technik aber einmal soweit, daß ein Computer Sie akustisch verstehen kann, werden Tastaturen vielleicht bald in den Hintergrund treten. Akustisch verstehen soll in diesem Zusammenhang »uneingeschränkt verstehen« bedeuten. Ein Brief wird dann nicht mehr getippt, sondern gleich dem Computer diktiert werden. Die Tastatur wird dann wahrscheinlich nur noch zur Korrektur der Spracheingaben gebraucht. Folientastaturen kennen Sie bestimmt! Falls Sie noch nicht mit einem Atari 400 oder einem Sinclair ZX81 Bekanntschaft geschlossen haben, haben Sie sicherlich diese Tastaturen schon bei einem Taschenrechner »genossen«. Zum Glück findet diese Spezies inzwischen bei Computern keine Verwendung mehr. Mit steigender Beliebtheit werden sie jedoch bei Taschenrechnern eingesetzt. Denn waren vor einigen Jahren noch Leistungsmerkmale die Unterscheidungskriterien für einen Kauf, scheint es heute die Größe zu sein; insbesondere die Bauhöhe. Bild 1 zeigt Ihnen den Querschnitt einer Folientastatur. Sie sehen drei Schichten von Plastikfolien. Die obere besteht aus sehr elastischem Material. Darunter befinden sich zwei leitfähige Kunststoffschichten, die durch eine gelochte Isolationsfolie getrennt sind. Drückt man nun eine Taste, werden die beiden leitfähigen Schichten miteinander verbunden. Und zwar an der Stelle, an der die Isolationsfolie ein Loch hat. Wird die Taste losgelassen, federn die Folien in ihre Ruheposition zurück und der Kontakt wird unterbrochen. Die Herstellung dieser Tastaturen ist sehr billig.

Die Billiglösung — Folientastaturen

Denn man benötigt keine besonderen mechanischen Teile. Ein anderer Grund für den niedrigen Preis liegt darin, daß die Einzeltasten nicht auf einer Platine zusammengestellt werden müssen. Die Grundfolie ist ja auch gleichzeitig die Trägerplatte.

Die Gummitastatur

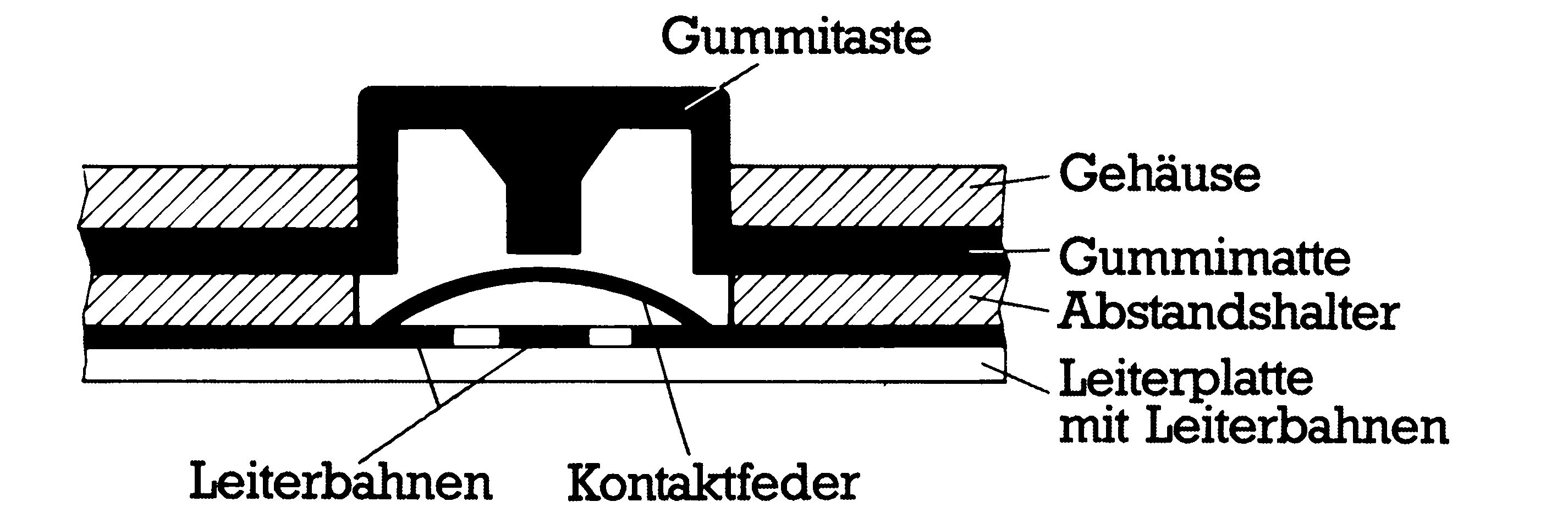

Ähnlich der schon beschriebenen Folientastatur funktioniert die »Gummitastatur«. Hier ist die Tastaturoberfläche keine Folie mehr, sondern ein Feld aus Gummitasten, die aber den Namen »Noppen« mehr verdienen als Tasten (Bild 2). Die Gummitasten stellen eigentlich nur eine Verlängerung des Kontaktpunktes der Folie nach oben hin dar. Einen Druckpunkt schaffte man durch Einbau einer Kontaktfeder. Das ist ein rundes, konvex gewölbtes Metallplättchen, das über die Gummitaste federnd niedergedrückt wird. Dabei werden zwei Kontakte auf der Grundplatte überbrückt. Gegenüber der Folienversion hat die Gummitastatur wegen dem »Knackfrosch« den enormen Vorteil eines Druckpunktes. Denn erst ein Druckpunkt verschafft ein sicheres Schreibgefühl. Bei einer Folientastatur weiß man nie genau, ob man eine Taste stark genug gedrückt hat oder nicht. Eine Erfolgsbestätigung erhält man erst, wenn eine Reaktion am Bildschirm zu sehen ist. Aber dennoch ist die Gummitastatur noch nicht der Weisheit letzter Schluß. Denn die Gummikappen sind meist recht wackelig und klein. Die fehlende Stabilität ergibt sich einerseits aus der mangelhaften Führung der Gummikappe und andererseits aus den Eigenschaften von Gummi selbst. Die mangelde Tastenführung merkt man daran, daß sich die Tasten sehr leicht verkanten lassen. Außerdem ist die Tastenform meist alles andere als ergonomisch. Entweder sind die Oberflächen völlig gerade oder konvex (nach oben gewölbt, was keine Griffsicherheit zuläßt). Der Tippfinger »zentriert« sich deshalb nicht beim Drücken einer Taste auf der Tastenoberfläche, was unweigerlich zu einem Verkanten führt. Außerdem sind alle Folien- und Gummitastaturen völlig plan. Im Gegensatz zu jeder professionellen Tastatur, die nach hinten ansteigt. Meist mit wachsender Steigung.

Die Guten

Aber nun Schluß mit den Einfachtastaturen. Die vier professionellen Lösungen sind gefragt:

- Hall

- Reed

- Induktion

- Feder-Kontakt

Die ersten drei sind bei Heimcomputern noch nicht zu finden. Sie sind einfach noch zu teuer.

Eine Hall-Tastatur funktioniert über einen »elektronischen Kontakt«. Wie der Name schon sagt, wird hier der Halleffekt ausgenutzt.

Der Halleffekt

Setzt man einen stromdurchflossenen Leiter einem Magnetfeld aus, tritt an den zur Stromrichtung parallelen Seiten ein Potentialunterschied auf. Stellen Sie sich dazu am besten ein Blech vor, durch das ein kleiner Strom fließt. Stromrichtung gleich Längsrichtung des Bleches. Schließt man an den Längsseiten an genau gegenüberliegenden Punkten ein Spannungsmeßgerät an, erhält man keinen Ausschlag. Das Meßgerät spricht erst dann an, wenn Sie senkrecht zum Blech ein Magnetfeld anlegen. Bildlich gesehen, indem Sie das Blech in einen Hufeisenmagneten schieben. Sie werden auch feststellen, daß die Stromrichtung von der Magnetfeldrichtung abhängt. Dieses Phänomen tritt immer auf, wenn Sie einen Leiter in ein Magnetfeld bringen. Der Effekt beruht darauf, daß geradlinig bewegte Elektronen in einem senkrecht zur Bewegungsrichtung stehenden Magnetfeld eine Kreisbahn einschlagen wollen. In dem erwähnten Blech also zur Seite fließen und einen meßbaren Potentialunterschied verursachen.

Reed-Taste

Eine Reed-Taste funktioniert ebenfalls magnetisch. Vielleicht haben Sie sogar schon selbst mit Reed-Relais zu tun gehabt. Die Funktion ist wesentlich einfacher zu verstehen als die einer Halltaste, denn es wird kein elektronischer Effekt ausgenutzt. Die Mechanik funktioniert wie ein Relais. Nur ist die Magnetspule durch einen Permanentmagneten ersetzt. Die filigranen Schaltkontakte eines Reed-Relais sind in einem Glasröhrchen gekapselt. Bringt man nun durch Tastendruck den Magneten in Richtung Kontakte, werden die Kontakte geschlossen.

Induktionstaste

Die Induktionstaste nutzt das Phänomen aus, daß ein sich änderndes Magnetfeld in einer Spule einen Strom induziert. Wenn nun über eine Taste ein kleiner Magnet in die darunterliegende Spule gedrückt, entsteht ein sehr kleiner Stromstoß, der verwertet wird. Natürlich erst nach entsprechender Verstärkung.

Kontaktfedertaste

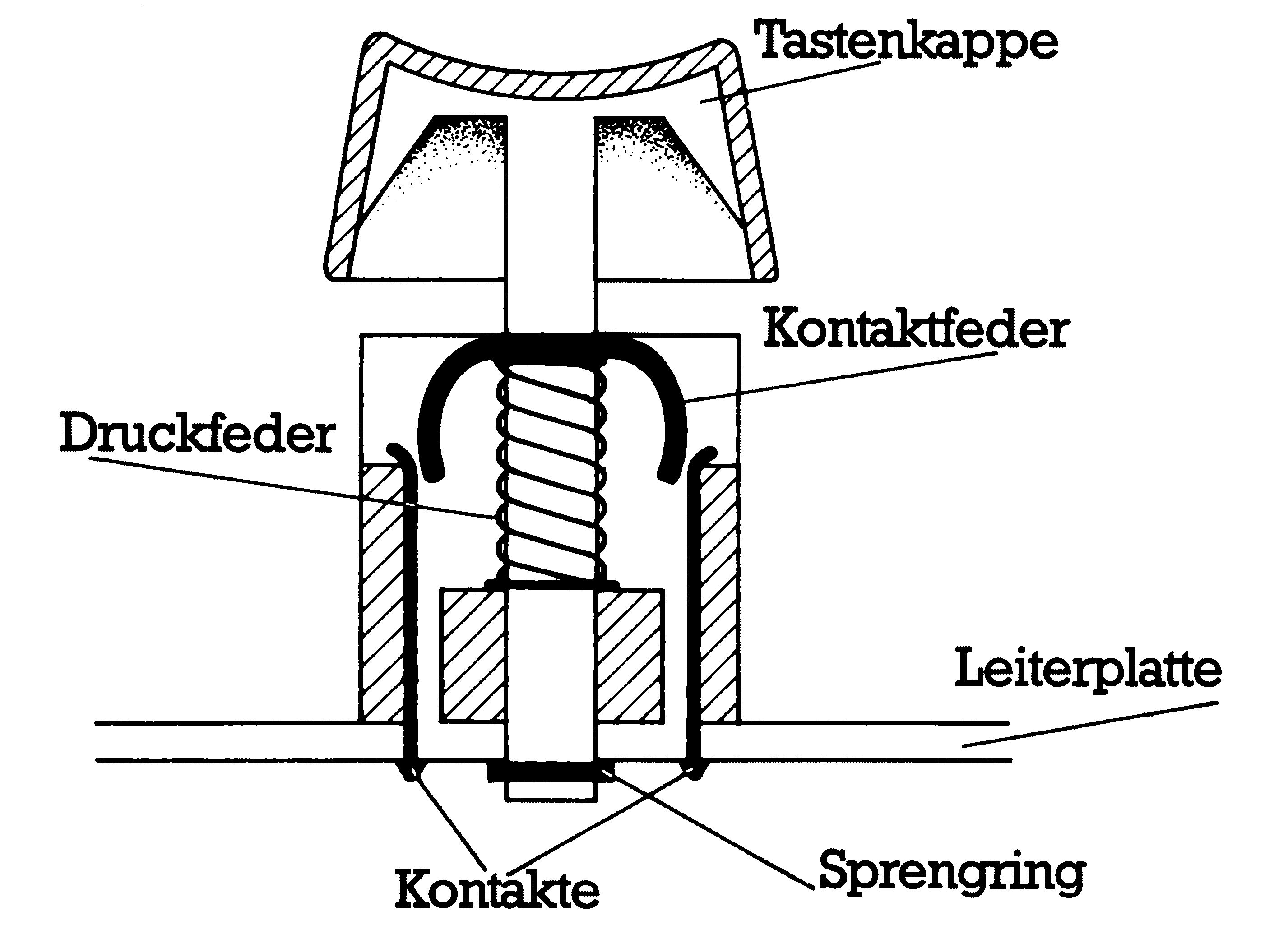

Nun zu den bei Heimcomputern gebräuchlichen Tasten — den Federtasten. Diese Tasten funktionieren wie ein gewöhnlicher Taster. Sie weisen aber eine kompliziertere Mechanik auf (Bild 3). Der Grund dafür ist, daß ein leichter Druck genügen muß, um die Finger nicht zu ermüden. Außerdem muß noch ein spürbarer Druckpunkt, ein hörbares »Klicken« oder wenigstens ein leicht erreichbarer Endpunkt vorhanden sein. Denn nur mit diesen »Hilfsmitteln« ist ein sicheres Schreiben möglich. Versuchen Sie spaßeshalber, mit einer Gummitastatur »blind« zu schreiben. Der Versuch wird nur ein Versuch bleiben. Denn Sie merken bei einer Gummi- oder Folientastatur einfach nicht, ob Sie eine Taste ausreichend stark gedrückt haben. Meist führt das dazu, daß man die Tasten grundsätzlich sehr stark drückt mit den beiden Folgen, daß erstens die Hände schnell ermüden und zweitens die Tastatur schnell kaputtgeht.

Doch nun zur Funktion der Federkontakttaste. Betrachten Sie sich dazu Bild 3, das einen Querschnitt zeigt. Oben sehen Sie die sichtbare Tastenkappe mit einer konkaven Oberfläche. Die Kappe ist über einen Plastikstift mit der eigentlichen Taste verbunden. Häufig lassen sich die Tastenkappen auch abziehen (nicht beim C 64!) und wie ein Druckknopf wieder aufstecken. Der Plastikstift reicht in ein gekapseltes Gehäuse, das eine Verschmutzung der Kontakte durch Staub und Zigarettenrauch verhindert. Innerhalb des Gehäuses ist am Stift eine Kontaktfeder befestigt, welche die beiden Kontaktzungen links und rechts im Gehäuse überbrückt, wenn der Stift tief genug nach unten gedrückt wird. Im unteren Teil befindet sich die Rückstellfeder und die Führung des Stiftes. Zusammengehalten wird die ganze Konstruktion von einer Sicherungsscheibe (Sprengring) am Ende des Plastikstiftes, das aus der Unterseite hinausragt.

Soweit die Mechanik. Aber woher weiß der C 64, welche Taste Sie gedrückt haben? Die Frage kann an dieser Stelle nur prinzipiell beantwortet werden. Zuerst müssen Sie wissen, daß für den C 64 alle Tasten der Tastatur als eine 8x8-Matrix verschaltet sind (Ausgabe 4/84, Seite 115). Jeder Taste kann also ein Spalten- und Zeilenwert innerhalb dieser Matrix zugeordnet werden. Da der C 64 nun mal ein 8-Bit-Computer ist, haben die Spalten und Zeilen die Wertigkeiten 254, 253, 251, 247, 239, 223, 191, 127 (die invertierten Binärzahlen von 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128). Wird eine Taste gedrückt, werden die Spalten- und Zeilenzahl der Taste in zwei Registern (Speicherzellen $DC00 und $DC01) des C 64 geschrieben. Werden mehrere Tasten gleichzeitig gedrückt, werden die binären Wertigkeiten einfach addiert. Nun ist es aber nicht möglich, mit ein paar Drähten einfach in ein Register, was weiter nichts ist als eine RAM-Speicherzelle, Werte zu schreiben. Das bedarf schon etwas Aufwand. Im C 64 heißt dieser Aufwand 6526; die CIA 1. Die CIA 1 (Complex Interface Adapter, Vielseitiger Ein-/Ausgabe-Baustein) übernimmt beim C 64 die ständige Abfrage der Tastatur, wertet die geschlossenen Kontakte aus und hält für den Prozessor die Matrixwerte bereit. Wie schon erwähnt, stehen die Werte in den Registern $DC00 und $DC01 (der CIA). Wenn Sie näheres darüber erfahren wollen, empfehlen wir Ihnen den Kurs alle Tasten- und Steuercodes, beginnend ab Ausgabe 4/84. Besonders interessant sind zu diesem Thema die Ausgaben 4/84 und 8/84.

Bestimmt haben Sie auch schon Anzeigen gesehen, in denen Zusatztastaturen angeboten werden. Meist in Form von 10er-Blöcken, die ein schnelles Eintippen von Zahlenkolonnen ermöglichen sollen. Es müssen zwei Versionen unterschieden werden: Software- und Hardwarelösungen.

Die Software-Versionen bestehen aus einer Tastatur, die beim C 64 entweder am Joystick- oder User-Port angeschlossen wird und einem dazugehörigen Maschinenprogramm. Das Maschinenprogramm fragt dann ständig ab, ob eine Zusatztaste gedrückt ist. Wenn ja, teilt es dem Prozessor, wie die serienmäßige Tastatur, den Spalten- und Zeilenwert der Taste mit.

Der Vorteil der Software-Tastaturen liegt in der Einfachheit des Anschlusses, der keinerlei handwerkliche Fertigkeiten verlangt. Stecker in den Joystick-Port stecken, Computer einschalten, Programm laden und einen SYS-Befehl eintippen. Fertig. Der entscheidende Nachteil dieser Versionen liegt an der benötigten Software: Das Laden des Steuerprogramms kostet Zeit. Und das nicht nur beim Einschalten. Denn STOP/RESTORE kann das Steuerprogramm auch abschalten, was die erneute Eingabe des SYS-Befehls zur Initialisierung bedeutet. Außerdem funktioniert die Tastatur überhaupt nicht, wenn Ihr Textprogramm genau an der Speicherstelle des Steuerprogramms steht. Selbst wenn sich das Textprogramm in einem anderen Speicherbereich befindet, kann es immer noch sein, daß der eingegebene Text das Steuerprogramm überschreiben kann. Ein »Absturz« des C 64 wäre dann die Folge.

Die reinen Hardwaretastaturen werden an der C 64-Platine angeschlossen. Der Anschluß selbst ist ein »Klacks«: Lösen der drei Kreuzschlitzschrauben an der C 64-Unterseite, Gehäuse aufklappen, Tastaturstecker links hinten abziehen, Zwischenstecker der Zusatztastatur mit Tastaturstecker aufstecken und das Gehäuse wieder zuschrauben. Allerdings sollten Sie besonders beachten, daß Sie durch das Aufschrauben die halbjährliche Garantie des C 64 verlieren. Dafür stellen die Hardwaretastaturen aber die ideale Lösung dar. Keine Software-Probleme und 100prozentige Verträglichkeit mit allen Programmen. Denn diese Zusatztastaturen überbrücken die gleichen Leitungen wie die Standardtastatur. Es versteht sich fast von selbst, daß dieses Prinzip keine Kompatibilitätsprobleme verursachen kann.

Die Schaltknüppel

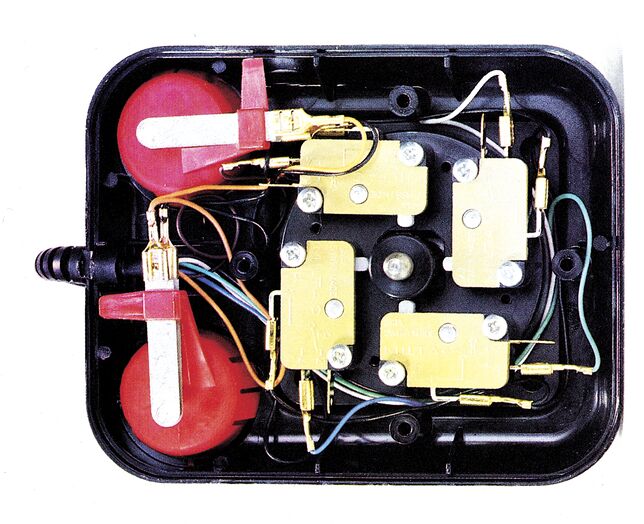

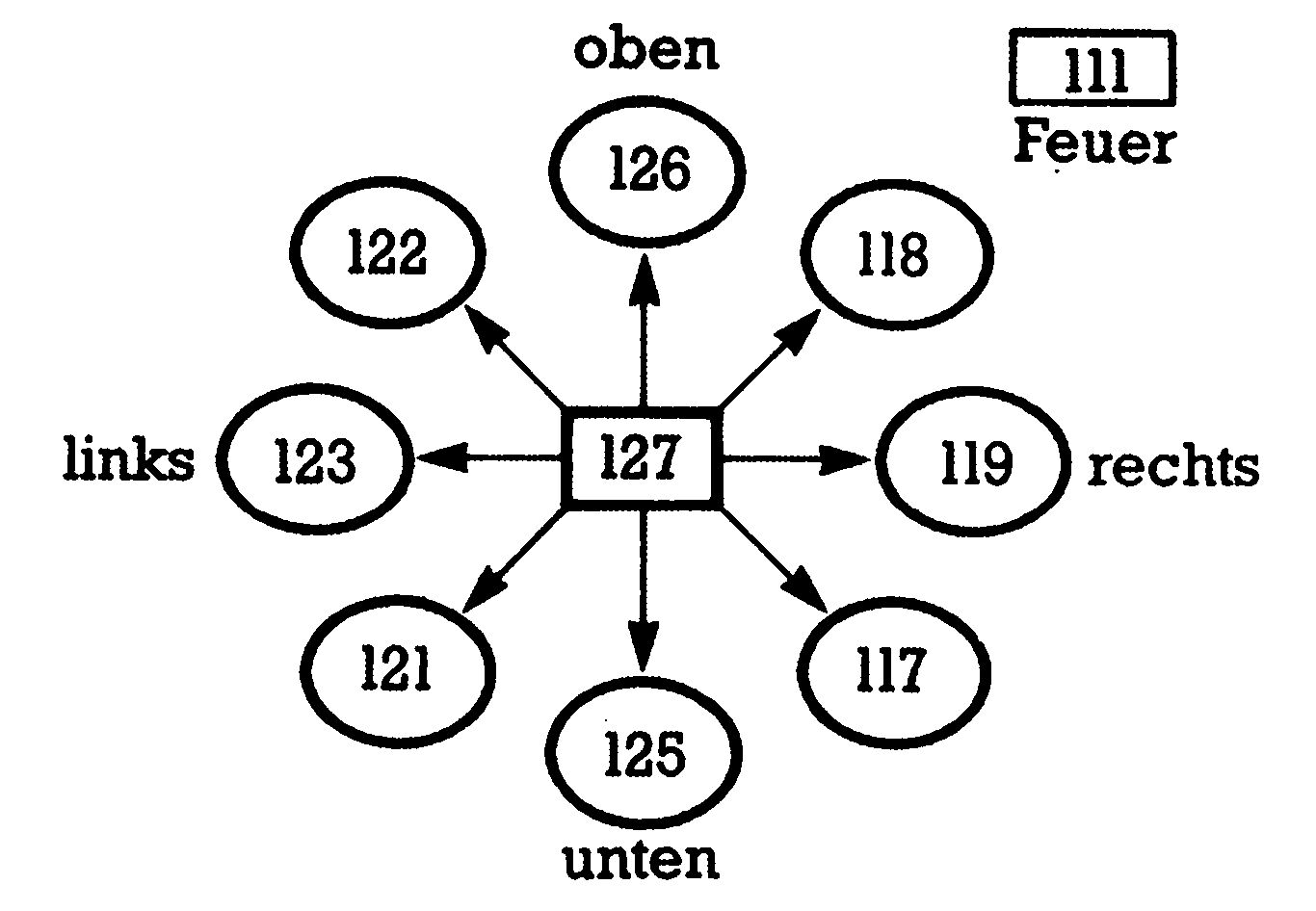

Wer kennt sie nicht, die Schnittstelle Computer — Spielefreak, die Joysticks. Ein Joystick besteht aus vier Schaltern (Bild 4), die auf einer Grundplatte quadratisch angeordnet sind. In der Mitte der Platte ist der Knüppel gelagert. Wird er auf die Seite gedrückt, werden ein oder zwei Schalterkontakte geschlossen. Im Knüppel ist meist noch ein Schalter untergebracht, über den einem Angreifer der letzte Schlag versetzt wird. Die möglichen neun Schalterstellungen (mit Diagonalrichtungen und Feuerknopf) werden von der CIA 1 im C 64 über die fünf Eingänge des Joystick-Port abgefragt. Die Eingänge haben normalerweise High-Pegel und werden über die Schalter im Joystick auf Masse gelegt. Wie bei der Tastatur ordnet die CIA 1 den Eingängen verschiedene binäre Wertigkeiten zu. Die Wertigkeiten der Eingänge addiert die CIA und legt den Wert EXOR 255 in einem Register 1 oder 2 der CIA 1 ab:

Port 1: 56321, Port 2: 56320

Die Registerwerte für die möglichen Richtungen entnehmen Sie bitte Bild 5. Alles über Joysticks finden Sie in der nächsten Ausgabe des 64er, in der wir uns ausführlich mit diesem Thema befassen werden.

Joysticks sind die Eingabegeräte der Spielefreaks. C 64-Grafiker müssen sich dieser Knüppel notgedrungen bedienen, da es leider noch keine Maus für den C 64 gibt.

Aus einem Potentiometer wird ein Paddle

Paddles, das sind beim C 64 nichts weiter als einfache Potentiometer (Drehwiderstände) in einem großen Gehäuse. Von diesen etwas exotischen Eingabegeräten lassen sich bis zu vier Stück an den C 64 anschließen. Kennen Sie die alten Telespiele aus den Spielhallen? Aus dieser Zeit stammen die Paddles.

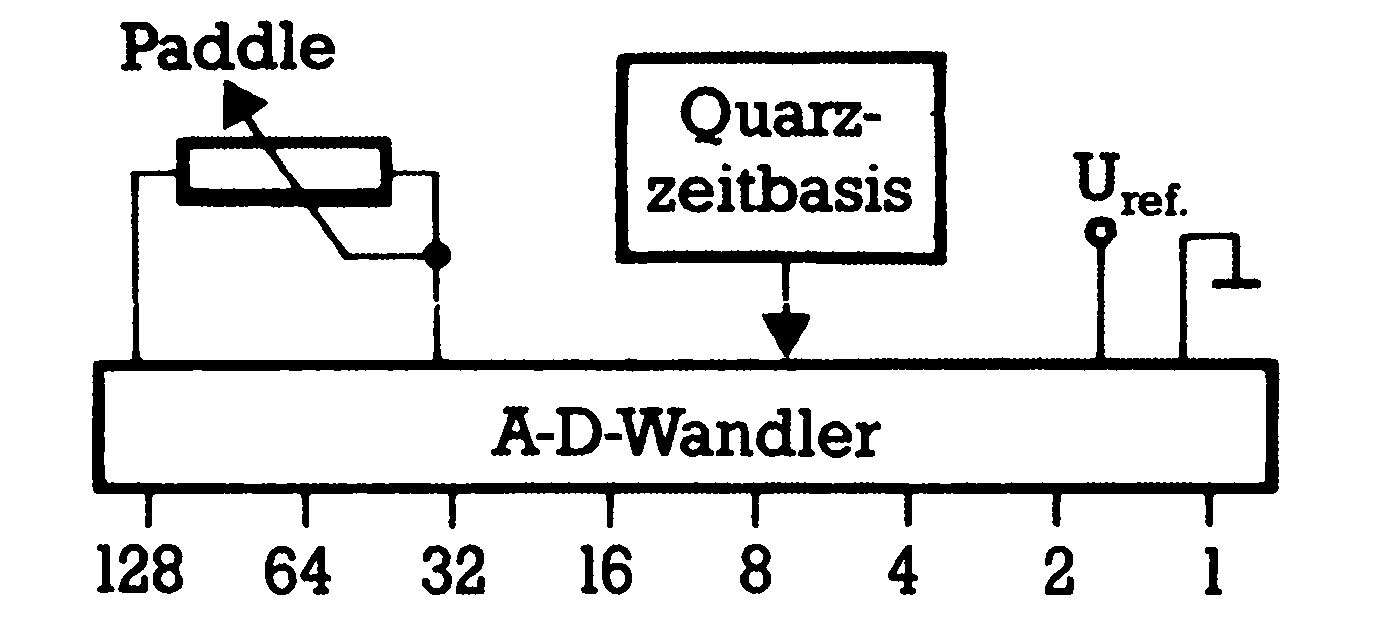

Die Funktion soll an dieser Stelle nur kurz angeschnitten werden. Interessierte können sich im Kurs »C 64 Extern« genauer informieren. Sie finden dort auch eine Bauanleitung dazu. Der Sound-Chip (SID) des C 64 besitzt zwei A-D-Wandler, der die Widerstandswerte der Paddles in Zahlen von 0 bis 255 übersetzt. Die Schaltungsanordnung sieht so aus. Der Drehwiderstand wird an einer Seite mit +5V verbunden, an der anderen Seite mit dem Eingang des A-D-Wandlers. Der Widerstandswert muß so gewählt werden, daß zwischen 0…5V Spannungsabfall geregelt werden kann. Der Widerstandswert bewegt sich dabei zwischen 0 und 500 KOhm. Die digitalen Werte stehen in Register 25 (Adresse 54297) und 26 (54298) des SID. Das Schaltbild eines Paddles finden Sie in Bild 6.

A-D-Wandler

Ein A-D-Wandler dient zur Digitalisierung von analogen Signalen. Zur Digitalisierung lädt man einen entladenen Kondensator mit der Testspannung auf und stellt die Zeit fest, die zur restlichen Aufladung auf die Referenzspannung benötigt wird. Der Zeitwert EXOR 255 gibt das digitale Maß der analogen Spannung. Der ganze Vorgang wird periodisch wiederholt. Da die Zeitermittlung daher exakt sein muß, verwendet man in den meisten Fällen eine Quartz-Steuerung.

Wie kann man vier Paddles an zwei A-D-Wandler anschließen? Nun, ganz einfach. Man schließt abwechselnd immer nur zwei an. Das Umschalten geschieht über die beiden CIA-Bausteine.

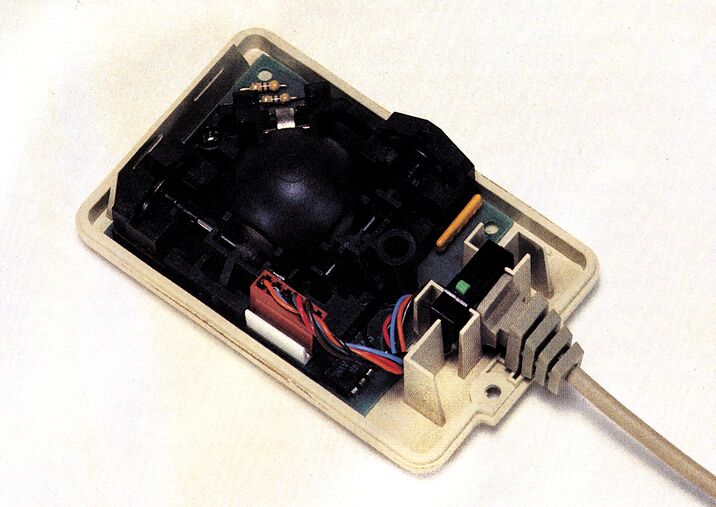

Die elektronische Maus

Neben einer Tastatur ist die »Maus« bei Personal Computern ein sehr verbreitetes Eingabegerät. Die meisten dieser »Hardware-Tierchen« funktionieren wie ein Trackball (Ausgabe 8/85). Die wenigsten optoelektronisch, deren Bauweise später behandelt wird. Nun zu den Trackballschwestern, den »Rollmäusen«. Der hauptsächliche Unterschied zum Trackball liegt in der Art, wie eine Maus oder ein Trackball in der Hand gehalten wird. Beim Trackball dreht man mit der Hand eine Billardkugel, die in einem Gehäuse untergebracht ist. Bei der Maus hat man bildlich gesehen das Trackballgehäuse, mit der Kugel nach unten, in der Hand und bewegt es auf der Tischoberfläche. Man hat dadurch ein wesentlich besseres Gefühl für die Bewegung als beim Trackball. Da man das ganze Gehäuse in die Hand nimmt, ist eine Maus auch kleiner als ein Trackball. Die Kugel hat die Größe einer großen Murmel und besteht aus einer Art Hartgummi. Es muß ja ein guter Reibungskontakt zum »Rollfeld« vorhanden sein.

Die Drehbewegung der Kugel überträgt sich in der Maus auf drei Achsen, die ein rechtwinkliges Dreieck bilden (Bild 7). Von den drei Achsen sind nur die beiden Katheten (die Dreieckschenkel, die senkrecht zueinander stehen) interessant. Die schräg stehende Achse (Hypothenuse) dient nur zur Stabilisierung. An jedem Ende einer Kathetenachse ist eine Schlitzscheibe aufgepreßt. Zwei Gabel-Lichtschrankenpaare registrieren die Drehgeschwindigkeit der Schlitzscheiben. Je schneller sich eine Achse dreht, desto mehr Impulse liefert die dazugehörige Lichtschranke. Aus der Impulszahl der Lichtschranke für horizontale Bewegung und der für vertikale Bewegung läßt sich genau die Bewegungsrichtung und Geschwindigkeit der Maus ermitteln. Beispiel: Bewegt man eine Maus horizontal, dreht sich nur die »horizontale« Achse und umgekehrt. Bei einer 45-Grad-Diagonalbewegung drehen beide Achsen gleich schnell; die beiden Gabellichtschranken liefern die gleiche Impulszahl. Die Drehrichtung der Achsen liefert ein Vergleich der zwei Impulsflanken eines jedes Lichtschrankenpaares. Wie das genau funktioniert, können Sie m Ausgabe 8/85 bei der Beschreibung des Trackballs nachlesen.

Eine Maus wird am Heimcomputer wie ein Joystick angeschlossen. Eine Elektronik verteilt deshalb die Impulse der Lichtschranken auf die entsprechenden vier Eingänge (oben, unten, rechts, links) des Joystick-Ports am C 64. Zeichnen Sie einmal in einem Malprogramm mit einem Joystick und einem Trackball. Beim Zeichnen von schrägen Linien werden Sie schnell den Unterschied zwischen beiden Eingabegeräten feststellen: Mit dem Joystick lassen sich nur 45-Grad-Diagonalen zeichnen, während mit dem Trackball oder einer Maus auch andere Winkel möglich sind. Wenn Sie mit dem Joystick eine 20-Grad-Diagonale zeichnen wollen, müssen Sie den Knüppel etwa nach dem Schema »zwei links, eins nach oben« bewegen. Das ist der Vorteil der Maus oder des Trackballs.

Eine Maus verfügt selbstverständlich über einen Feuerknopf, mit dem zusätzliche Funktionen aufgerufen werden können. Häufig sind sogar zwei Taster vorhanden, die unabhängig voneinander Kontakte schalten.

Maus mit Augen

Die Ermittlung der Bewegungsrichtungen kann auch anders erfolgen, was die optischen Mäuse zeigen. Diese Mäuse werden auf einer speziellen Matte mit Rasterlinien bewegt. Zwei Reflexlichtschranken, die rechtwinklig zueinander an der Unterseite angebracht sind, zählen die »überfahrenen« Rasterlinien und liefern pro Linie einen Impuls.

Normalerweise nimmt man eine Maus zum Zeichnen von Grafiken mit dem Computer oder zum Anwählen von Menüpunkten. Es macht richtig Spaß, mit einer Maus Grafiken mit einem Computer zu zeichnen. Besonders dann, wenn alle Funktionen über Menüsteuerung mit der Maus ausgewählt werden können, da man dann die Maus ständig in der Hand hat. Negativ ist dabei der große Platzbedarf (etwa 30 x 30 cm), den eine Maus benötigt.

Leider gibt es für den C 64 noch keine Maus zu kaufen. Momentan muß man sich noch selbst behelfen und Mäuse von anderen Computern an den C 64 anpassen. Für den C 128 wird es eine Maus von Commodore geben.

Lichtgriffel & Co.

Wie ein Lichtgriffel und ein Grafiktablett funktioniert, ist in Ausgabe 8/85 genau beschrieben. Ein Lichtgriffel oder englisch Lightpen, besteht aus einem Fototransitor. Mit diesem läßt sich der Strahlverlauf eines Fernsehers oder Monitors abtasten. Trifft der Strahl auf den Fototransistor, schaltet dieser kurzzeitig durch und liefert einen Stromimpuls. Da ein Computer weiß, in welcher Zeile und Spalte der Kathodenstrahl sich befindet, kann der Ort des Lichtgriffels am Bildschirm leicht ermittelt werden.

Lichtgriffel

Der Lichtgriffel eignet sich am besten zum Auswählen von Menüpunkten. Als Grafikeingabegerät scheint er weniger zu taugen, da meist die Abfrage der Ortskoordinaten zu langsam und zu ungenau erfolgt. Die Auswertung der Impulse vom Fototransistor ist bei Heimcomputern so träge, daß eine vernünftige Schreibgeschwindigkeit nicht möglich ist. Vor dem Fototransistor befindet sich eine Linse, die die Empfindlichkeit des Transistors auf einzelne Bildpunkte fokussieren soll. Leider haben aber die verschiedenen Bildröhren unterschiedliche Glasstärken, so daß eine exakte Fokussierung nicht zu erreichen ist. Die Folge ist, daß der Lichtgriffel auf mehrere Punkte gleichzeitig anspricht.

Fazit

Die Tastatur wird sicherlich in den nächsten Jahren noch das Eingabe-Medium Nummer eins bleiben. Alternativen zeigen sich mit Grafik-Tabletts, Mäusen und Joysticks. Dabei dürfte sich die Maus über kurz oder lang auch auf dem Heimcomputer-Sektor durchsetzen. Für den C128 ist sie ja bereits angekündigt. Die Spracheingabe ist in nächster Zukunft für die kleineren Systeme Utopie.

(hm)